アンリ・フォシヨンとともにロマネスク彫刻を巡る ー その2 建築の構成部分に彫り込まれた形姿像

ロマネスク美術館 Museum of Romanesque Art (MORA)

枠組みの法則

ロマネスク彫刻に与えられた課題は、教会堂建築の構成部分(「柱頭」、「タンパン」、「アーキボルト」、「中央柱」、「楣」等)の表面を浮彫で装飾することでした。

これらの構成部分は、機能的なもので装飾することを目的とはしていないため、抽象的文様であればともかく、人像等の形姿像を彫刻するには不適当な形体をしています。

人像の場合であれば、人体のプロポーションを尊重するギリシャ・ローマの伝統に従えば、土台の形体に無関係に、写実的な人像を貼り付けるように彫り込むことになりますが、ロマネスクにおいては、土台の形体に合わせて、人像を変形して彫り込むことがなされました。

人像に自由な変形を加えることを躊躇しない、ギリシャ・ローマとは異なる造形原理がこれを可能にしたのです。

フォシヨンは、この新しい試みにロマネスク彫刻の本質を見出し、そこに内在する法則を「枠組の法則」と名付けました。

今回は、「ロマネスク彫刻―形体の歴史を求めて」の第7章と「西欧の芸術1―ロマネスク(上下)」の第3章・Ⅱの前段をガイドに、教会堂建築の構成部分に彫り込まれたロマネスク彫刻の具体例を見ていきましょう。

柱頭への形姿像の配置

柱頭彫刻の2類型

柱頭は円形の底部から方形の頂部に移行するという特異な形体をなしており、形姿像を取り込むには極めて不適当なものといえます。

このため、コリント式柱頭に見られるようにアカンサス葉の文様等で装飾されることが一般的でした。

しかし、11世紀になると、柱頭に動物や人間の形姿像が出現するようになります。

フォシヨンはこの場合にも2つの類型が見られるとします。

ひとつは、形姿像が土台となる柱頭の形体に無関心、無関係に彫り込まれたもので、「フリーズの芸術」と名づけられた浮彫と同様、形姿像は変形を受けることはありません。

もうひとつは、柱頭を土台と意識して形姿像が彫り込まれたもので、柱頭の形体に合わせて形姿像に対し特殊な配置の工夫や意図的な変形がもたらされます。

ロマネスクの柱頭彫刻はこの後者の類型の中で花開くことになります。

形姿像の配置と秩序付け

柱頭という特異な形体に形姿像を配置し秩序付けるためには、さまざまな試みがなされました。

従来用いられてきたアカンサス葉の文様を骨組としたり、アーチ列や祭壇前面飾りの構図を借りたり、形姿像を左右対称に対比させる東方の文様を利用したり、両腕を上げて祈る人像を彫り込む等の方法で、柱頭の表面を充填しようとしました。

フォシヨンは、その初期の例として、パリのサン・ジェルマン・デ・プレ教会の「栄光のキリスト」と「ダニエル」の柱頭を挙げています(いずれもクリュニー美術館所蔵)。

前者では、光背に囲まれたキリストを中央にして、左右に刻まれた小円柱は土台となる柱頭の稜線に沿って立ち上がり、小円柱の小さな柱頭は土台となる柱頭の角に配されています。

Paris / Musee de Cluny 「栄光のキリスト」

後者の「ダニエル」の柱頭では、立ち上がるダニエルを前面に、側面に絡み合う獅子の像が刻まれ、上部の獅子の頭部が柱頭の角に配置されています。

Paris / Musee de Cluny 「ダニエル」

また、ディジョンのサン・ベニーニュ教会のクリプトでは、柱頭の角までに両腕を上げて重量を支える人像(カリアティード)を見ることができます。

Dijon 「カリアティード」

ベルネーでは、形姿像を左右対称に対比させる東方の文様を利用して装飾する試みがみられます。

Bernay 柱頭彫刻

このような試みにより柱頭の稜線や角が有する構造上の重要性が認識されると、彫刻の構図や配置が柱頭の形体に従って意識的に決定されるようになります。

柱頭の角に位置する頭部で重量を支え背を丸めて腿に腕を当てた人像、また、柱頭の角の部分で向き合い、もしくは背中合わせに組み合う動物・人物像という、風変わりではあるが、柱頭の形体に従属したさまざまな形姿像が生み出されていくことになります。

- Canigou 柱頭彫刻

- Aulnay 柱頭彫刻

このように、ロマネスクの彫刻が建築の枠組に従属するという、フォシヨンの「枠組の法則」は柱頭彫刻においても貫徹されていきます。

サン・ブノワ・シュール・ロワールでの試み

サン・ブノワ・シュール・ロワールにあるフルリー修道院の、11世紀前半に修道院長ゴーズランによって造られたとされる玄関口には多数の柱頭彫刻が並びます。

それらの柱頭彫刻群は、ロマネスクの柱頭彫刻がコリント式の柱頭を土台として構想されたことを物語っています。

(注・残念ながら、取材当時、フルリー修道院の玄関口は修復中で公開が制限されていたため、以下では撮影できたもののみを展示しています。)

アカンサス葉の文様が刻まれたコリント式の柱頭とアカンサス葉の文様をなぞるように形姿像が配置された柱頭とを対比すると、形姿像がコリント式柱頭で追及された機能美(角の渦巻き飾り、正面中央の円環飾り、水平環状飾り、稜線等)を尊重しつつ取り入れられていることが分かります。

- St.Benoit sur Loire 柱頭彫刻

- St.Benoit sur Loire 柱頭彫刻

また、説話的場面を表わす柱頭についても、登場人物等が同様の原理で柱頭に配置されていることが見てとれます。

St.Benoit sur Loire 柱頭彫刻

このため、動物や人間の姿は必然的に変形と歪曲を受けることになり、新たな動きや身振りが生まれます。

説話的場面はアカンサス葉の文様を土台とすることで統一性が与えられます。

その結果、柱頭の狭隘な空間に圧倒的なドラマが表現されることになりました。

クリュニーでの試み

クリュニー修道院の内陣にあった10個の柱頭彫刻の評価についてはさまざまな論争が行われてきました。

フォシヨンは、ロマネスク彫刻の枠組の法則を適用して、この論争に新たな問題提起をします。

問題となるのは、グレゴリオ聖歌と美徳、学問、四季の擬人像の4個の柱頭彫刻です。

- Cluny 柱頭彫刻

- Cluny 柱頭彫刻

- Cluny 柱頭彫刻

- Cluny 柱頭彫刻

これらの彫刻は人像が楕円形のメダイヨンに包まれて彫り込まれており、形体の優美さと彫りの繊細さからロマネスク彫刻の傑作であると評価されてきました。

これに対し、フォシヨンは、「メダイヨンは何にも結びついておらず、柱頭の胴部に趣味よく懸けられた付加物のように展示されており、胴部とはなんら有機的関連を保っていない」とし、フリーズの彫刻と同様に「枠組の法則」を見失い、変質、退化したものであるとします。

- Cluny 「天国追放」

- Cluny 「アブラハムの供犠」

一方、粗雑で劣っているとされてきた「天国追放」と「アブラハムの供犠」の柱頭については、前者はフリーズの彫刻の域を出ていないが、後者は「枠組の法則」に従って図像が意識的に配置されており、ロマネスク的構図の典型をなすものであると評価しまます。

また、「地上の労働」と「天国の4つの河」の柱頭については、前者はヴェズレーの「養蜂家」と比べ、また、後者はアンジー・ル・デュックの「天国の4つの河」と比べて、いずれも枠組との緊張感がみられず、ロマネスク彫刻の典型とはいえないとしています。

- Cluny 「地上の労働」

- Vezelay 「養蜂家」

- Cluny 「天国の4つの河」

- Anzy le Duc 「天国の4つの河」

以上のように、フォシヨンの「枠組の法則」の発見により、ロマネスク彫刻は新たな批評の基準を得ることになったといえます。

タンパンへの形姿像の配置

柱頭と同様、半円形のタンパンに形姿像取り込み、かつ有機的に配置することは容易ではありません。

これに対する最初期の試みは、スペイン、アラゴン地方のサンタ・クルス・デ・ラ・セロスとハカのタンパンで見ることができます。

- Santa Cruz de la Seros タンパン

- Jaca タンパン

キリストの頭文字であるXとPを組み合わせたキリストの象徴(クリスム)を中央に配置し、これを獅子や天使が左右から支えるという構図が自然な解決方法となりました。

この方法はクリスムを「栄光のキリスト」に置き代えるなどして広範に用いられていきます。

- Montceaux l`Etoire タンパン

- Mauriac タンパン

シロス修道院の回廊角柱の浮彫

フォシヨンは「枠組の法則」を広く論証するため、サント・ドミンゴ・デ・シロス修道院の回廊角柱にある、上端が半円アーチとなった複数の浮彫をとりあげます。

「トマスの不信」は半円形のアーチとその下に並び立つ使徒との間に構図上の緊張関係がみられないことから、フリーズの彫刻の域を出るものではない。

- Santo Domingo de Silos 「トマスの不信」

- Santo Domingo de Silos 「トマスの不信」

「十字架降下」の上段にある太陽、月の擬人像と天使はアーチの枠組を意識して配置されている。

- Santo Domingo de Silos 「十字架降下」

- Santo Domingo de Silos 「十字架降下」

「聖墳墓参り」では上段の3人のマリアたちとアーチとの間には緊張関係がみられないが、下段の人物群の3角形を多用した構図には明確な造形上の意図がうかがえる。

- Santo Domingo de Silos 「聖墳墓参り」

- Santo Domingo de Silos 「聖墳墓参り」

このように、ひとつの浮彫の中に、「フリーズの芸術」と「枠組の法則」をもつ彫刻が共存していることをフォシヨンは指摘します。

サン・セルナンの「キリストの昇天」

続いて、フォシヨンは、いずれも傑作と称されるサン・ティアゴ・デ・コンポステラの「金工細工師の門」、レオンのサン・イシドロの扉口、トゥールーズのサン・セルナンの「ミエジュヴィル門」に言及します(これら3か所の教会堂には肉付きの良い独特の容貌の女性像が見られ、表現に共通性があることが指摘されています)。

サン・ティアゴ・デ・コンポステラの「金工細工師の門」とサン・イシドロの扉口の彫刻は、個々の彫刻については極めて魅力的ではあるが、独立した彫刻を貼り合わせるというフリーズの手法を脱しきれていない。

これに対し、サン・セルナンの「ミエジュヴィル門」では、タンパンに「キリストの昇天」という一場面を掲げ、楣に使徒たちを並べるという、図像学的にも建築的にもより洗練された構図となっている。

Toulouse / St.Sernin「キリストの昇天」

「キリストは両側から緊密に彼に体を押しつける天使たちに助けられており、彼らをその光に満ちた昇天の道づれとする。

他の二天使が、一方の手をあげ他の手で地を指して、キリストを左右からとり囲んでおり、彼らの腕のポーズは、観念上の三角破風の稜線を描いている。

さらに二天使が両端の三角形状の空間に位置を占め、迫持飾りのカーブに沿って体を曲げている。

天使たちの全ての翼がパネルの端に触れ、また翼同士も互いに触れあっている。

最後に、主の間近に体を寄せる二天使は、即興のダンスを思わせる身ぶりで体をうねらせあっている。

このようにして彼らの身ぶりは、やがてロマネスク彫刻のドラマのなかに、その計算された振附を混えることになるのと同程度に、あるいはより激しく運動する形姿像を予告している。」「ロマネスク彫刻―形体の歴史を求めて」p173~174

フォシヨンは、サン・セルナンの「キリストの昇天」のタンパンこそが、ロマネスクのモニュメンタルなタンパン彫刻の誕生を画するものであると評価するとともに、ここで生まれた建築と彫刻との新しい諸関係がモアサックにおいて壮大に開花したとしています。

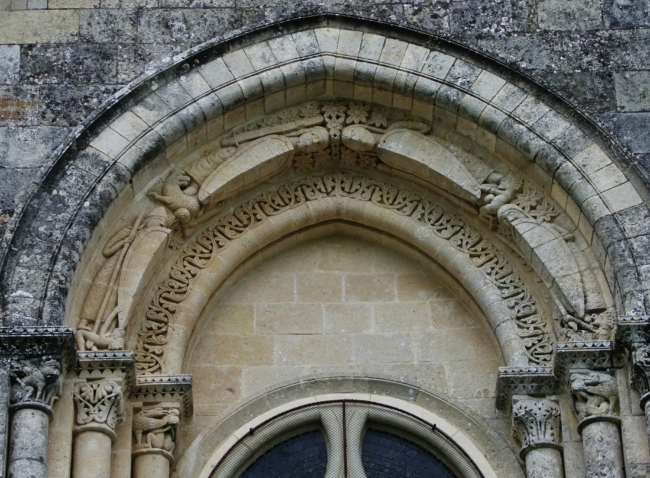

アーキボルトへの形姿像の配置

タンパンのアーチ部分を構成するアーキボルトは一層特殊な形体をしています。

ロマネスクの彫刻家はこの特殊な場所にも形姿像を取り込もうとし、特にフランス南西部地方で多く見られるタンパンをもたない扉口では、アーキボルトの装飾に様々な工夫がなされました。

アーキボルトに浮彫を施す場合には、くさび石のひとつひとつに浮彫をして放射状に並べる方法とアーチのカーブを構成する複数のくさび石にまたがって浮彫を施す方法の2つがあります。

- La Gripperie St.Symphorien アーキボルト

- St.Fort sur Gironde アーキボルト

- Varaize アーキボルト

- Chadenac アーキボルト

フォシヨンは、オルネーのアーキボルトに施された戦士の浮彫を、建築への順応を示した最も美しい実例であるとします。

「それは戦士の図像であるが、その騎士は大きな楯のためにほとんど全身が隠され、その楯の中央を上下に走る稜角は角型断面となっている刳形の稜線と完全に一致し、こうして人間刳形とでもいえるようなものが出来上がっている」と記しています。「西欧の芸術1―ロマネスク(下)」p234

オルネーの戦士の群像は、アーキボルトそのものとなりその稜線を美しく構成しており、ロマネスク彫刻の真髄を表した傑作といえます。

Aulnay アーキボルト

Aulnay 「戦士」