エミール・マールと巡るロマネスク美術9(最終回) サン・ドニでのゴシックの誕生

ロマネスク美術館 Museum of Romanesque Art (MORA)

St.Denis 教会堂正

シュジェールとサン・ドニ修道院の大改築

本書、第5章「図像の多様化―シュジェールとその影響」で、マールはゴシックの誕生にシュジェールが果たした役割について考察します。

シュジェール(1081-1151)は1122年にパリ北部に隣接するサン・ドニの修道院長の地位に就き、死去するまでの30年間をその地位で過ごしました。

当時、南フランスではトゥールーズ、モアッサク、ヴェズレー、オータン等のロマネスクを代表する修道院や教会堂が相次いで建造され、ロマネスクの最盛期にありました。

そのような時代の中、シュジェールは1130年頃からサン・ドニ修道院の大規模な改築工事にとりかかります。

1140年に前身廊と西正面が献堂され、1144年に内陣が献堂されました。

シュジェールが果たした役割についてマールは次のように記しています。

「図像が変化を見せ、芸術が新しい主題を取り入れる時、そこでは優れた知性が芸術家と協力しているのである。シュジェールは芸術に新しい道を開いたこのような偉大な人たちの一人だった。彼のおかげでサン・ドニは、1145年以降、一新した芸術がフランスとヨーロッパに伝播してゆく中心地となったのである。」

シュジェールはロマネスクの胎内でゴシックを誕生させた。それがサン・ドニでした。

扉口図像体系の構築

サン・ドニの西正面扉口はフランス革命により著しく破壊されただけでなく、19世紀に粗雑な修復を受けたことにより、芸術的価値は失われたとされていますが、構成についてはシュジェールが構築した当初の状態が保存されていると考えられています。

St.Denis 西正面中央扉口

マールは、以下の類似性を指摘して、サン・ドニ西正面中央扉口にある「最後の審判」のタンパンは、ボーリューの「最後の審判」のタンパンを承継したものであるとしています。

- St.Denis

- Beaulieu

・キリストが両手を大きく広げて姿を現していること(これは「審判のキリストは十字架に架けられたと同様の姿で再臨する」との中世の教義に基づくものである)。

・キリストの左腕が布で覆われ、右腕はむき出しとなっていること。

・十字架が天に現れ、その先端が扇状に広がり、交差部に円弧が描かれていること。

・キリストの傍らに坐る使徒たち、トランペットを吹き鳴らす天使、蘇る死者たち等、同一の構成要素から成り立っていること。

ただ、サン・ドニではキリストと十字架を中央にしたシンメトリーの秩序だった構成がとられており、「ボーリューではまだ幾分雑然としていた思想がサン・ドニではさらに明確なものとなっている」としています。

そして、トゥールーズ、モアサック、ボーリュー、スイヤックの彫刻との類似性から、シュジェールは、これらの彫刻にたずさわった南フランスの作家たちを北フランスのサン・ドニに呼び寄せ、作業に取り掛からせたと推定し、「南フランスと北フランスとが出会ったのはここサン・ドニにおいてだったのである」と記します。

サン・ドニの扉口での革新

マールは、サン・ドニの扉口では多くの革新がなされているとして、以下の点を指摘します。

・上記のように「最後の審判」を明確な図像としてタンパンに掲げたことに加え、扉口側壁に旧約聖書の登場人物たちの人像円柱を並べ、旧約聖書が新約聖書に至る入り口となることを示そうとしたこと(サン・ドニの人像円柱は現存しないが、その壮大な造形はサン・ドニの扉口を継承したシャルトルの西正面扉口で見ることができる)。

シャルトル西正面扉口

Chartres 西正面扉口

- 人像円柱 中央扉口左

- 人像円柱 中央扉口右

・南フランスのカオールやアングレームで試みられたように、「最後の審判」のタンパンを囲むアーキボルトに「黙示録の長老たち」「天使」「悪魔」等の彫刻を埋め込んだこと。

- 中央扉口アーキボルト

- 中央扉口アーキボルト

- 中央扉口アーキボルト

・扉口の両側に「賢い乙女と愚かな乙女」の主題を置き、タンパンの主題である「最後の審判」と意図的に関連付けたこと。

- St.Denis 中央扉口彫刻

- 賢い乙女

- 中央扉口彫刻

- 愚かな乙女

以上のとおり人像や浮彫を秩序立てて配置することにより、シュジェールの構築したサン・ドニの扉口は、ゴシックの扉口を構成する図像体系の定型を生み出すものとなりました。

更に、マールは、シュジェールがサン・ドニで行ったゴシックの先駆けとなる試みに言及します。

「予型論」の復活

キリスト教の聖書解釈において古くから行われてきた予型論(タイポロジー。本書では「象徴主義」とされています)が、永い空白期間を経て1140年頃に突然のように復活します。

マールは、予型論の復活はシュジェールによってなされたとします。

予型論とは、イエスの生涯はすべて旧約聖書に予告されているとして新約聖書と旧約聖書を対比させ、例えば、十字架を背負うイエスには処刑の場に向かうイサクが対応し、山上で新しい律法を宣告するイエスにはシナイ山上で古い律法を受けるモーゼが対応するというように、両聖書を統一的に解釈する考え方です。

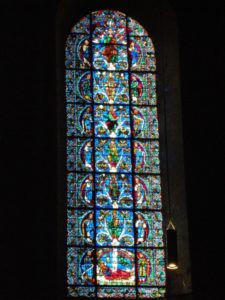

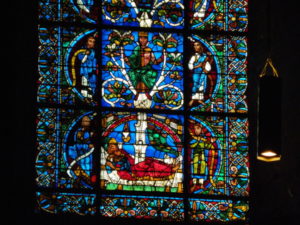

サン・ドニのステンドグラス「キリスト教会とユダヤ教会との間に立つイエス」に添えられた「モーゼがヴェールで覆ったものが、キリストの教えによってあらわにされる」とのシュジェールの詩句は予型論に基づくものであるとします。

St.Denis 「キリスト教会とユダヤ教会との間に立つイエス」

予型論に基づく表現はヴェズレーの柱頭彫刻にも見られます。

臼に麦を入れる人物と身をかがめて小麦粉を集めている人物の彫刻は、「パウロは碾き臼で小麦からぬかを取り去り、モーセの深遠なる意味をあらわにした」とのシュジェールの詩句を表現したもので、「旧約聖書の預言者の言葉は聖パウロの解釈により新約聖書に変化する」という予型論を意味しています。

Vezelay 柱頭彫刻 「神秘の粉挽き機」

また、アルルのサン・トロフィーム扉口の聖パウロが指差す吹き流しに記載された言葉、「モーセの律法が隠したものをパウロの言葉があらわにする。彼によってシナイにまかれた種は粉になった」は、サン・ドニに由来するものであるとしています。

Arles 「聖パウロ」

「エッサイの木」等の図像の創造

「イザヤ書」に基づく「エッサイの木」の主題について、「預言者劇」ではエッサイは頭上に若枝をかざす姿で登場しました(ポアティエのノートルダム・ラ・グランドの正面の彫刻ではそのような姿で刻まれています)。

Poitiers/ Notre Dame la Grand「エッサイの木」

しかし、サン・ドニのステンドグラスでは、「エッサイの木」は旧約聖書のユダヤの王たちから聖母、キリストに至る壮大な歴史を示すものとして描かれました。

ベッドに横たわり眠っているエッサイが夢を見る。エッサイから1本の大木が生え、ユダヤの王たちが次々と重なって象徴の木の幹を形成し、最後に聖母が玉座に座し、その上に神であるキリストが君臨する。

「エッサイの木」の主題は、ゴシックにおいて以上のような図像で頻繁に表現されるようになります。

マールは、この図像はシュジェールがサン・ドニのステンドグラスで編み出し、その後の「エッサイの木」の定型となったものであるとします。

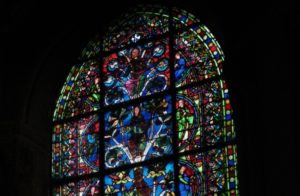

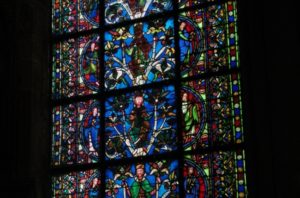

サン・ドニの「エッサイの木」

- St.Denis 「エッサイの木」

- St.Denis 「エッサイの木」

- St.Denis 「エッサイの木」

- St.Denis 「エッサイの木」

サン・ドニの「エッサイの木」はシャルトルのステンドグラスで模倣され、その後何世紀にもわたって承継されていくことになります。

シャルトルの「エッサイの木」

- Chartres 「エッサイの木」

- Chartres 「エッサイの木」

- Chartres 「エッサイの木」

- Chartres 「エッサイの木」

また、中世芸術においてしばしば見られる「両腕を広げ、十字架につけられた子を腕の前で支える父なる神」の図像についても、シュジェールがサン・ドニのステンドグラスで初めて造形化したものとします。

St.Denis「 子を支える父なる神」

更に、ゴッシクを象徴する「聖母の戴冠」の図像もシュジェールが創造したと推測しています。

ゴシック建築の創造

尖頭アーチやリブ・ヴォールトはゴシック建築の特徴とされていますが、既に一部のロマネスク建築において試みがなされていました。

- Bourgogne Cluny 尖頭アーチ

- Normandie Caen St.Etienne リブ・ヴォールト

シュジェールの行ったサン・ドニの身廊、周歩廊での尖頭アーチとリブ・ヴォールトの採用は、ロマネスク建築において試みられていた技法を意識的、体系的に使用することにより、教会堂を支えるのに不可欠だった重厚な壁体を取り除き、教会堂の高さの確保と堂内への光の流入を可能としました。

新たな建築空間には、切り開かれた大きな窓にステンドグラスが輝き、壁体を必要としない独立した彫刻が存在するゴシックの世界が誕生することになります。

- St.Denis 身廊

- St.Denis 周歩廊

「中世の図像は、建築、彫刻、ステンドグラスに劣らず、多くをサン・ドニに負うているとわたしは確信する。シュジェール大修道院長は象徴主義の領域における創始者であった。彼は芸術家たちに新しい型や、新しい組み合わせを提示し、次の世紀がそれを取り入れてゆくことになる。13世紀の図像の多くの主題はサン・ドニで次第に練り上げられていったものなのである」と、マールはシュジェールの功績を讃えます。

マールの業績と残された課題

マールは、中世芸術の典型と考えられていたゴシックの図像の起源を探る目的で、当時、粗野で幼稚で芸術の埒外としか考えられていなかった12世紀の荒野に足を踏み入れました。

その結果、彼が発見したのは、13世紀の図像のほとんど全てが12世紀に既に出現していたこと、そればかりではなく、これらの図像が12世紀に既に花開いていたという事実でした(ここではマールは12世紀をロマネスク、13世紀をゴシックに対応させています)。

13世紀に北フランスで建造された壮大なゴシック大聖堂を飾る図像のほとんどが、12世紀南フランスのロマネスク教会堂で発見することができるということは大きな驚きでした。

そして、マールは、オリエント、ビザンティンからロマネスクへ、ロマネスクからゴシックへと至る図像の系譜を探り、「黙示録のキリスト」から「最後の審判」「聖母の戴冠」への推移を跡付けます。

こうして、12世紀のロマネスクが単なるゴシックの未発達段階ではなく、西欧中世の宗教芸術の一時代を画す独立した様式であることが正当に評価されることになりました。

しかし、図像学による研究は、図像の誕生とその承継、展開の解明が主眼であり、ゴシックとは異なるロマネスクの特異性を浮き彫りにするには必ずしも十分であったとはいえません。

その課題は、ロマネスク彫刻の自律性を捉えようとするアンリ・フォシヨンによって進められることになります。

ロマネスク美術館 Museum of Romanesque Art (MORA) トップページに戻る