エミール・マールと巡るロマネスク美術7 ロマネスクにおける修正と創造ー典礼劇の影響

ロマネスク美術館 Museum of Romanesque Art (MORA)

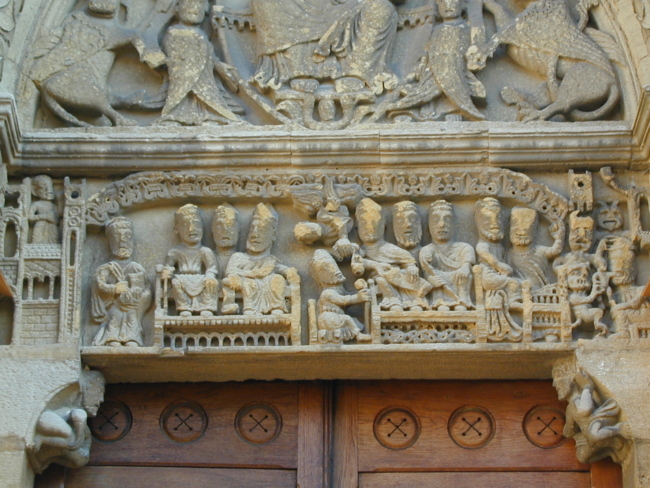

Poitiers Notre -Dame la Grande

典礼や典礼劇からの影響

10世紀末頃から、教会の典礼の中で復活劇をはじめさまざまな典礼劇が演じられるようになりました。

マールは、ロマネスクの作家たちはこれらの典礼や典礼劇からも着想を得て、旧来の図像に新たな修正と創造を加えていったとします。

本書、第4章「図像の多様化ー典礼と典礼劇」では、典礼や典礼劇の影響による修正と創造の具体例が示されます。

神殿への奉献

「神殿への奉献」の図像はオリエント由来の2つの型に忠実に従っていた。

聖母が幼子をシメオンに差し出し、シメオンがヴェールで覆った両手を差し伸べている型と、シメオンが幼子を受け取って抱いている型の2つである。

どちらの型においても、白鳩を持つヨセフが聖母の後ろに立ち、シメオンの後ろに預言者アンナが控えるとの構図がとられていた。

しかし、12世紀中頃のシャルトルのステンドグラスにおいて、幼子を差し出す聖母の後ろに2人の侍女が火を灯した大蝋燭を持って立つという構図が現れる。

この構図はオリエント由来の図像には全く見られないもので、2月2日の「主の奉献」の祝日に行われた蝋燭祝別行列の儀式が取り入れたものである。

Chartres「神殿への奉献」

キリストの洗礼

ヨハネが川の中に浸されたキリストに洗礼を授けるとの構図(浸水礼)が一貫してとられてきたが、12世紀には、川の中に立つキリストの頭にヨハネが甕の水を注いで洗礼を授けるとの構図(浸水礼と注水礼の複合)が見られるようになる。

初期の洗礼の儀式では洗礼室内の水槽に全身を浸す浸水礼が行われていたが、12世紀から水槽に代わって洗礼盤が使われるようになり、頭に水を注ぐ注水礼が行われるようになった。

典礼における洗礼方式の変化が「キリストの洗礼」の図像に影響を及ぼしたものである。

復活

「復活」の場面は、天使が古代の墓所を想起させる2段式墓所の前に坐り、聖女たちに声をかけるという定型的な構図で表現されてきた。

(モザ、ブリウド、サン・ネクテールの柱頭彫刻)

- Mozac「復活」

- Mozac「墓における聖女たち」

- St.Nectaire「復活」

- St.Nectaire「墓における聖女たち」

しかし、12世紀に「復活」の新しい定型が現れる。

・埋葬場所が墓所から石棺に変わり、天使が坐っているのは墓所の扉の前ではなく石棺のそばとなる。

このことは、当時の人々が福音書の文章にこだわらず、キリストは石棺の中に埋葬されたと考えていたことを示すものである。

キリストを象徴する十字架が石棺の形をした聖遺物箱に納められるようになり、キリストの埋葬場所が石棺とされるようになったことに対応するものである。

・聖女たちが石棺の前で屍衣を手に取って見せたり、天使が石棺の蓋を持ち上げ中が空になっていることを示したりする場面が現れ(サン・ポンの柱頭彫刻、サン・ジルの右扉口)、ついにはキリストが石棺の中に立ち上がる場面までが見られるようになる(ラ・ドラード修道院回廊の柱頭)。

このように復活の神秘が写実的に表現されるようになったのは、キリスト教で最大の祝祭日である復活祭での典礼劇の影響以外には考えられない。

- St.Pons de Thomieres 「墓の蓋を持ち上げる天使」

- St.Gilles du Gard「墓における聖女たち」

・聖女たちが香料商人から香料を買う場面が登場する。

この場面は、聖女たちがキリストの墓を訪れる前に香料を買ったとのマルコの福音書の記載に従い、12世紀以降に復活祭の典礼劇に加えられるようになった小聖史劇に基づくものである。

(サン・ジルの右扉口。アルルのサン・トロフィームの回廊浮彫、下段に坐る2人が香料商人である)

- St.Gilles du Gard [香料の購入」

- Arles「香料の購入」と「墓における聖女たち」

・「エマオの巡礼」の場面のキリストと巡礼者の衣装が、杖、パン袋、縁なし帽を特徴とするとサンティアゴ・デ・コンポステーラへの巡礼者のように表現される。

これは復活祭の典礼劇で演じられるようになった「エマオの巡礼」の舞台衣装からとられたもので、このような巡礼者の衣装の表現はそれまでは全く見られなかったものである。

(シロスの回廊浮彫、ヴェズレーの左扉口、シャルトルのステンドグラス、ラ・ドラード修道院回廊の柱頭)

- Santo Domingo de Silos「エマオの巡礼」

- Vezelay「エマオの巡礼」

- Chartres「エマオの巡礼」

これらの新しい表現は、復活祭に演じられた典礼劇の影響抜きには説明できない。

マールはアルルにあるサン・トロフィームの回廊の彫刻について、「『香料の購入』、『墓における聖女たち』、『エマオの巡礼』、そして最後に『不信の聖トマス』を次つぎに描くサン・トロフィーム回廊の石柱群は、われわれには復活祭の際に教会で演じられた典礼劇の図像化のようにおもえてくるのである」と記し、復活祭の典礼劇がロマネスクの彫刻に多大な影響を与えたことを指摘しています。

- Arles「香料の購入」と「墓における聖女たち」

- Arles「エマオの巡礼」

- Arles「不信の聖トマス」

誕生

12世紀後半に「マギの礼拝」の表現に大きな変化が現れる。

聖母と膝の上に坐る幼子に向かい一列に並び同じ姿で進んでいた3人のマギたちが、それぞれ演劇的な身振りを示すようになる。

先頭のマギは聖母の前に跪き、二番目のマギは星を指差しながら次のマギの方を振り返り、三番目のマギは片手を挙げて賛嘆の気持ちを表わしている(アルルのサン・トロフィームの扉口と回廊柱頭、サン・ジルの左扉口)。

降誕祭の典礼劇では「羊飼へのお告げ」「マギの礼拝」「エジプトへの逃避」等が題材となるが、「マギの礼拝」で演じられた身ぶりが影響を及ぼしたものである。

Arles 「マギの礼拝」

- Arles 「マギの礼拝」

- t.Gilles du Gard「マギの礼拝」

また、降誕祭ではキリストが神の子であることを旧約聖書の預言者たちに証言させる「預言者劇」も演じられた。

ポアティエのノートルダム・ラ・グランドの正面には、モーゼ、エレミア、ダニエル等の預言者が証言している姿が刻まれており、さらにアダムとイヴの罪を表す浮彫彫刻が並んでいる。

これらの彫刻は「預言者劇」と「アダム劇」を発想の源としたものである。

- Poitiers Notre -Dame la Grande

- Poitiers Notre -Dame la Grande

賢い乙女と愚かな乙女

マタイ福音書に由来する「賢い乙女と愚かな乙女」の図像は、オリエントでは乙女たちは長い松明を持つ姿で表現されていた。

この主題は、12世紀にはサン・テティエンヌ回廊の柱頭彫刻(トゥールーズのオーギュスタン美術館所蔵)に始まり、フランス南西部のリムーザン、ポアトゥー、サントンジュ地方で盛んに用いられるようになったが、ここでは賢い乙女が持つ松明がランプに変わり、愚かな乙女は油のないランプを逆さに持つという姿で表現されている。

このような乙女たちの所作の変更は、当時フランス南西部で演じられていた「賢い乙女と愚かな乙女」の典礼劇での表現が取り入れられたものである。

ロマネスクで誕生した図像

以上のように、ロマネスクの作家たちは、典礼や典礼劇から新たな構成や身振りを取り入れることにより、オリエント由来の図像を修正し、またこれらと明確に区別される新たな創造を行ないました。

更に、12世紀にはさまざまな「聖人像」が姿を現し始めます。

マールは本書第6章「図像の多様化と聖人たち」において、聖人像は伝記や伝説をもとにロマネスクの想像力が創造した全く独自の図像であることを指摘し、「彼らの生涯を描くにあたって、フランスの芸術家たちは見習うべき手本を持っていなかった。彼らは新たに創造しなければならなかった。こうして、聖人像を刻むことによってもまた、フランスの芸術はオリエントの影響から次第に独自な歩みを歩むようになっていったのである」と記しています。

しかし、これらの聖人像の多くも時の流れで朽ち果て、また革命等によって破壊され、残存するものは極めて少ないものとなってしまいました。

マールの取り上げた聖人像の中からいくつかを紹介します。

・サン・タヴァンタンの側柱柱頭

聖タヴァンタンの誕生と殉教

- St.Aventin

- St.Aventin

- St.Aventin

- St.Aventin

・サン・ベルトラン・ド・コマンジュのタンパン

「マギの礼拝」の右端に立つ聖ベルトラン

St.Bertrand de Comminges

・ヴァルカブレールの側柱柱頭

聖フストと聖パストールの殉教

- St.Just de Valcabrere

- St.Just de Valcabrere

- St.Just de Valcabrere

・コンクのタンパン

「最後の審判」で囚人のために祈る聖女フォア

Conques

・サン・ネクテール

聖ネクテールの生涯の柱頭彫刻とオーヴェルニュ地方の初期布教者である聖ボディームの半身像

- St.Nectaire

- St.Nectaire

- St.Nectaire

- St.Nectaire

- St.Nectaire

・サン・ティレールの柱頭彫刻

聖イレールの死

- Poitiers St.Hilaire

- Poitiers St.Hilaire

・スミュール・アン・ブリオネの楣石

聖イレールのアリウス派との戦い

Semur en Brionnais

・モザの楣石

聖母子の左でひれ伏した修道院長を紹介する聖オストルモアーヌ

Mozac

・ヴェズレーの柱頭彫刻

聖マルタンの松の木の伝説、聖ベネディクトゥスの誘惑、聖女エウゲニアの伝説

- Vezelay

- Vezelay

- Vezelay

・トゥールーズ、サン・テティエンヌの柱頭彫刻

エジプトの聖女マリアの伝説

- Toulouse / Musee des Augustins

- Toulouse / Musee des Augustins