エミール・マールと巡るロマネスク美術1 タンパン彫刻の主題ー「黙示録のキリスト」

ロマネスク美術館 Museum of Romanesque Art (MORA)

- Moissac「黙示録のキリスト」

- Cahors「キリストの昇天」

- Beaulieu「最後の審判」

エミール・マールとロマネスク美術

西欧中世美術の全体像を図像学という方法により初めて体系化したのはエミール・マール(1862-1954)です。

19世紀初頭のロマン主義の台頭により、それまで暗黒時代とされてきた中世の美術に光があてられ、野卑なものとして見下されてきたゴシックの美術が中世美術の成果として再評価されるようになります。

ゴシック美術に対するマールの研究は、その最盛期から始まり、解体期である中世末期の考察を経たのち、遡ってゴシックの起源を探る目的で、当時、ゴシックの未発達段階とされていたロマネスクに向かいます。

その結果、ゴシックに見られる図像のほとんどが、既にロマネスクの時代に存在し、かつ完成の域に達していたことが明らかとなり、ロマネスクの美術に初めて正当な評価が加えられることになりました。

ロマネスク美術は、その後の研究により、「ゴシック美術の前段階」というマールの認識を超えて、「ヘレニズム、オリエント、ケルト・ゲルマンのアマルガムとして独自の体系を有する美術様式」であると積極的に評価されるに至りますが、ロマネスク美術に初めて正当な光をあてたマールの研究の価値は決して衰えるものではありません。

「12世紀フランスの宗教芸術―中世の図像の起源に関する研究」

1922年刊行、邦題「ロマネスクの図像学」、田中仁彦他訳、株式会社国書刊行会。

なお、そのダイジェスト版としてマール著「ヨーロッパのキリスト教美術(上下)岩波文庫」があります。

同書には多数のロマネスクの美術が紹介されていますが、書籍としての性質上、掲載された図版には限界があります。

そこで、MORAのデータ・ベースから可能な範囲で補充してみようと思い立ちました。

「エミール・マールと巡るロマネスク」第1回は、同書「第11章・図像に飾られた12世紀の扉口」をガイドに、ロマネスクの教会堂のタンパンに出現した3つの主要な主題を紹介します。

タンパン彫刻の主題

教会堂の扉口は神の国である聖なる空間への入口であり、その中でも上部に位置する半円形のタンパンは最も重要な場所と考えられました。

ロマネスク美術を代表するモニュメンタルな彫刻はこの重要な場所に登場します。

マールは、「ロマネスクの彫刻家たちは、この半円形の石の中にいくつもの偉大な理念を凝縮させようとした」とし、「フランスのロマネスクの扉口の壮大なタンパン彫刻を生み出した思想を検討する」作業に進みます。

ロマネスクのタンパン彫刻の主要な主題としてマールがまず取り上げたのは、「黙示録のキリスト」、「キリストの昇天」、「最後の審判」の3つでした。

「黙示録のキリスト」はモアサック、「キリストの昇天」はトゥールーズのサン・セルナン、「最後の審判」はボーリューで、いずれも南フランスの彫刻家たちによって構想され造形されたもので、巨大なキリスト像を中央にして、半円形の形状にさまざまな形姿像を配置する荘厳さはロマネスクの図像の典型となりました。

マールはそれぞれの図像の誕生から変貌、そしてゴシックに与えた影響について考察していきます。

「黙示録のキリスト」の系譜

モアサックで誕生した「黙示録のキリスト」

玉座に坐す万物の支配者たるキリスト、玉座を囲む24人の長老たち、獅子、雄牛、人、鷲の4つの生き物(黙示録第4章。4つの生き物は四福音書家の象徴であり、獅子はマルコ、雄牛はルカ、人はマタイ、鷲はヨハネ)。

聖ヨハネが幻視した「黙示録のキリスト」の主題が初めてタンパンに出現したのは、1120年頃のモアサックにおいてでした。

Moissac「黙示録のキリスト」

Moissac「キリストと4つの生き物」

Moissac「24人の長老たち」

この荘厳な図像が、北スペイン、リエバナの修道院長ベアトゥスによって書かれた「黙示録註解」の写本の一つである「サン・スヴェール写本」の挿絵を構想の源としていることは、マールが同書・第1章で明らかにしたところです。

8世紀前半にイスラム教徒の占領を受けたスペインでは黙示録が解放の書として広く受け入れられており、8世紀末に書かれたベアトゥスの「黙示録註解」には多数の写本が作られました。

それらの写本には、聖ヨハネやダニエルの幻視した超現実的な世界をイスラムの影響を受けたモサラベ様式の強烈な色彩と形体で表現した挿絵が描かれており、南フランスの修道院にも多く蔵書されていたはずです。

彫刻の復活に際し選択されたのは「黙示録のキリスト」の有する強烈なイメージでした。

モアサックの「黙示録のキリスト」がもつ戦慄を抱かせるまでの表現の力は絶大で、その主題はロマネスク彫刻の出発点となるとともに南フランス全域に影響を及ぼしていきます。

マールはモアサックの「黙示録のキリスト」が最初に模倣されたのはカレナックであるとします。

しかし、カレナックでは、24人の長老たちは12人の使徒たちに置き換えられて固い幾何学的な線の中に閉じ込められており、モアサックでの圧倒的な迫力をもつ表現は失われています。

このためマールは、カレナックでの「模作は原作には遠く及ばない」と冷めた評価を与えるにとどめています。

Carennac「黙示録のキリスト」

4つの生き物を伴う「黙示録のキリスト」の主題はピレネー山脈に沿って、東のマグローヌからの谷間のリュースとその両側に、そして南フランス全域に伝播していきます。

- Maguelone「黙示録のキリスト」

- Luz St.Sauveur「黙示録のキリスト」

サン・タヴァンタンやヴァルカブレールでは、獅子、雄牛、鷲の3つの生き物は3人の天使に抱えられる形で表現されています。

この表現はスペイン西方にまで及び、やがてサンティヤゴ・デ・コンポステーラの「栄光の門」に出現します。

- St.Aventin「黙示録のキリスト」

- Valcabrere「黙示録のキリスト」

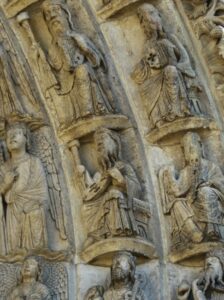

ピレネー山脈の西方にあるオロロンでは、タンパンにあったキリストと4つの生き物の像は宗教戦争で破壊され残存しませんが、アーキボルトに杯や弦楽器を手にした「黙示録の長老たち」の姿を見ることができます。

Oloron Ste.Marie「黙示録の長老たち」

「黙示録の長老たち」の主題は、それ単独でフランス中部と西部の諸地方にも広がります。

サン・ジュニアンの石造の聖遺物箱、ル・ピュイのサン・ミシェルの扉口、ガルジレスの柱頭、また、タンパンを持たないポアトゥー地方とサントンジュ地方の扉口のアーキボルトにその姿を見ることができます(パルトネー、シヴレー、オーネー、サント等)。

- St.Junien「黙示録の長老たち」

- Le Puy en Velay / St.Michel d’Aiguilhe「黙示録の長老たち」

- Aulnay「黙示録の長老たち」

- Saintes/Abbaye aux Dames「黙示録の長老たち」

サン・ドニのアーキボルトを飾る「黙示録の長老たち」

12世紀前半、「黙示録のキリスト」の主題はフランス北部のサン・ドニの扉口にも出現します。

1135年頃、サン・ドニの修道院長シュジェールは、ボーリューのタンパンで「最後の審判」の仕事をした職人たちをサン・ドニに呼び寄せ、作業に取り掛からせました。

サン・ドニ中央扉口のタンパンには、ボーリューでの試みを引き継いで「最後の審判」の主題が彫り込まれますが、アーキボルトにはモアサックを承継して「黙示録の長老たち」が並びます。

このことは、サン・ドニの職人たちの中にモアサックやカレナックで働いた職人がいたことを物語るものです。

- St.Denis 「黙示録の長老たち」

- St.Denis 「黙示録の長老たち」

シャルトルの「黙示録のキリスト」

1145年頃、サン・ドニでの仕事が終了すると、彼らはシャルトルに移動し西正面の制作に取り掛かります。

シャルトル西正面中央扉口には「最後の審判」ではなく、モアサック由来の「黙示録のキリスト」が新たな構想で姿を現わします。

Chartres「黙示録のキリスト」

タンパンには4つの生き物を伴い光背に包まれて着座するキリスト、楣石には着座した12使徒が刻まれ、「黙示録の長老たち」はアーキボルトに配置されています。

マールは、楣石の12使徒はカレナックからの継承であり(脚を交差させる使徒の姿勢はカレナックでも見られるものです)、アーキボルトの「黙示録の長老たち」はモアサックからサン・ドニを経て引き継がれたものであるとしています。

- Carennac 「12人の使徒たち」

- Chartres「12人の使徒たち」

- St.Denis「黙示録の長老たち」

- Chartres「黙示録の長老たち」

しかし、シャルトルでは、モアサックで現出した超越的な神秘性は姿を消し、人間性を帯びた穏やかな表現に変わっていると評しています。

アルルの「黙示録のキリスト」

シャルトルの「黙示録のキリスト」は、ル・マン、アンジェ、サン・ルー・ド・ノー、ブールージュ等で模倣されるとともに、12世紀末には発祥の地である南フランスにも逆輸入されるに至ります。

アルルのサン・トロフィームの扉口に見られる、4つの生き物に囲まれたキリストのタンパンと12人の使徒が着座する楣石の構成はシャルトルとほとんど同一で、これを引き継いだものであることは明らかです。

Arles「黙示録のキリスト」

ブルゴーニュ地方の「黙示録のキリスト」

ブルゴーニュ地方での最初のモニュメンタルな彫刻と考えられるクリュニー大修道院のタンパンも「黙示録のキリスト」でした。

しかし、残念ながら19世紀初頭に破壊を受け、現存していません。

4つの生き物と4人の天使に囲まれて坐すキリスト、楣石に居並ぶ「黙示録の長老たち」――この構成は、今は残された素描や想像模型でしのぶしかありません。

Cluny タンパン(想像模型)

クリュニーの「黙示録のキリスト」とモアサックとの影響関係については諸々の考察がなされてきました。

マールは、クリュニーに残存する柱頭に刻まれた人物像の衣の襞が、太い包帯のように重なり合ったモアサックの表現と同様であり、ブルゴーニュ地方のヴェズレーやオータンで見られる同心円を描く表現と根本的に異なっていることから、クリュニーのタンパンはモアサックを手本としたものであっただろうと推定しています。

- Cluny 柱頭彫刻

- Moissac タンパン

- Vezelay タンパン

- Vezelay タンパン

クリュニーの「黙示録のキリスト」は、4つの生き物に囲まれてキリストが坐し、2人もしくは4人の天使が光背を支える構図として、12世紀のブルゴーニュ地方に広まりました(ディジョンのサン・ベニーニュ、ティル・シャテル、シャルリュー等)。

Dijon「黙示録のキリスト」

シャルリューの扉口では、クリュニーを承継しながらもはるかに自由で作風の全く異なる「黙示録のキリスト」を見ることができます。

Charlieu [黙示録のキリスト」

このように、「黙示録のキリスト」の主題はロマネスク美術の誕生を牽引するに圧倒的な影響力を及ぼしました。

しかし、宗教感情が現世的関心に移るに従い、黙示録の超現実的なイメージに対する畏敬の念は次第と影を薄くし、人間的で理解可能な図像を求めるゴシックの時代には「黙示録のキリスト」の主題は受け継がれることなく終わります。

ロマネスク美術館 Museum of Romanesque Art (MORA) トップページに戻る