エミール・マールと巡るロマネスク美術8 世俗的図像と怪物的図像

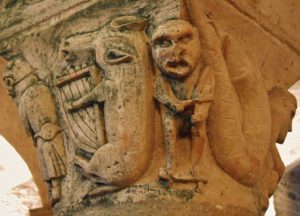

St.Parize 柱頭彫刻

ロマネスクを特徴づける世俗的図像と怪物的図像

これまで見てきたのはキリスト教の説話や寓意に関する宗教上の図像で、ロマネスク美術の主要な主題がここにあることはいうまでもありません。

一方、ロマネスクの教会堂や修道院を巡ると、宗教とは無関係と思われる装飾的、世俗的な図像や異形の動物、怪物等の彫刻と頻繁に出会います。そして、これらの彫刻がロマネスク美術を豊饒たらしめ、かつ特徴づけていることは否定できません。

フランス、ブルゴーニュ地方のサン・パリーズ・ル・シャテルにある教会堂のクリプトでは、丈の低い円柱上に籠を抱えた老婆や軽業師、それにスキアポドス、セイレン等の怪物がうずくまるようにして刻まれており、ロマネスク特有の濃密な空間をつくりだしています。

St.Parize クリプト

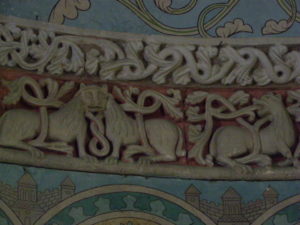

また、ローヌ=アルプ地方のクリュアのクリプトでも、素朴ではあるが力強くデザインされた鳥や植物等の彫刻が並ぶロマネスク独特の世界を見ることができます。

Cruas 柱頭彫刻

ロマネスク美術の多くの部分がこれら装飾的、世俗的な図像や異形の動物、怪物等の彫刻で占められていたことは、シトー会の修道士クレルヴォーのベルナルドゥスが記した次の有名な言葉からも伺い知ることができます。

「修道院において書を読む修道士の面前にある、あのような滑稽な怪物や、驚くほど歪められた美、もしくは美しくも歪められたものは何のためなのか。そこにある汚らしい猿、猛々しい獅子、奇怪なケンタウルス、半人半獣の怪物、斑の虎、戦う戦士、角笛を吹き鳴らす猟師は何なのか。・・・・一言でいって、驚くほど多様な姿をしたさまざまな像が数多くいたるところにあるために、修道士は書物よりも大理石を読み解こうとし、神の掟を黙想するよりも、日がな一日これら奇怪なものを一つ一つ愛でていたくなるだろう。」

西欧中世にはクリュニー会とシトー会の2つの大修道会があり、クリュニー会は豪華な典礼を重んじ装飾や彫刻等の美術を積極的に取り入れました。

一方、シトー会はこれを批判して「聖ベネディクトの戒律」を厳密に守り、装飾や美術の採用を否定しました。

クレルヴォーのベルナルドゥスはシトー会の発展に大きな貢献をした修道院長で、彼の以上の言葉はシトー会の精神を表したものといえます(但し、装飾を排したシトー会も独自の美学を有していたといってよく、その宗教建築は崇高な宗教空間を創出しました)。

マールは作品に描かれた対象の意味(特にキリスト教との関係における意味)を追及し読み解く図像学を方法としたため、これら読解困難な図像を考察の中心に取り上げることはありませんでした。

とはいえ、これらの図像や彫刻についてマールはどのように解釈していたのでしょうか。

本書、第9章「芸術における百科全書的性格―世界と自然」で、マールはそれらの図像を分類し、その源流を探し求めます。

中世の世界観、宇宙観を形象化した図像

「12世紀の芸術は、贖い主の御業を語り聖人の徳を讃えるだけではなく、時には広大な宇宙を説明しようと努めた。それは無邪気にも大胆な試みであったが、大聖堂の学校や大修道院で教えるような宇宙の体系を人びとに理解させようとしたのである」とマールは記し、ロマネスクの芸術には、宗教上の図像のほかに、古代の知識を承継しつつ世界や宇宙を神の被造物として説明しようとする中世のスコラ学から生まれた図像が存在するとします。

スコラ学では宇宙は土、火、水、空気の4つの元素から構成されており、4という数字が宇宙の調和を象徴する重要な数字と考えられていました。

クリュニー大修道院の周歩廊に置かれていた柱頭彫刻(「春」「夏」「賢明」「文法」の4人の女人像、グレゴリオ聖歌の八つの旋法の擬人像、4つの「地上の楽園の川」)は、4もしくは4の倍数で構成されています。

マールはこれらの柱頭彫刻はスコラ学による宇宙の解釈を形象化しようとしたものであるとしています。

- Cluny 「女人像」

- Cluny 「旋法の擬人像」

- Cluny 「楽園の川」

動物誌、民族誌から生まれた図像

セビリアの聖イシドルス(6世紀末から7世紀前半)は、古代から伝えられた知識全般を百科全書的に編纂して「語源論」を著しました。

これらの百科全書的な書物には、神の創造の多様性を示すものとして、現実の動物や人間だけではなく、古代人の想像や迷信から異境に住むと信じられていた架空の動物や人間も含まれていました。

ロマネスクの芸術家はこれら架空の動物や人間も作品の対象としました。

サン・パリーズ・ル・シャテルのクリプトでは、一本足で素早く走ることができるという「スキアポドス」が足を日傘のように使って影を作っている姿が彫られています。

St.Parize 「スキアポドス」

マールは、「こうした世界の奇怪なる驚異がはじめて形象化されたのは、学識がつねに尊ばれていたブルゴーニュの偉大なるクリュニー大修道院の影響下にあったクリュニー系修道院において」であり、「動物誌的でもあれば民族誌的でもあるこれらの図像は、クリュニーの芸術家たちの主題の一つとなった」としています。

そして、その集大成としてヴェズレーの扉口タンパンを取り上げます。

Vezelay 中央タンパン

巨大なキリストが後背に包まれて出現し、両手から発する光線を使徒たちに送る「聖霊降臨」の場面と使徒たちの伝道を主題とする、ロマネスク彫刻を代表する壮大なタンパンです。

そのタンパンの周囲には、使徒たちの伝道により病が癒された奇跡の場面と共に、使徒たちの布教を待つ異教の民族として、インドに住む犬の頭をした「犬頭人」、巨大な耳をした「スキタイ人」、梯子で馬の鞍によじ登る小人の「ピグミ―」等が配置されています。

マールは、これら空想上の人間たちは上記の百科全書的な書物から取られたものであるとしています。

- Vezelay 「犬頭人」

- Vezelay 「スキタイ人」

- Vezelay 「ピグミー」

「動物寓意譚」から生まれた図像

2世紀の初期キリスト教の時代に、動稙物の生態を宗教的、道徳的教訓をもって寓話化した「フィシオロゴス」等の書物が書かれました。

12世紀にはそれらを承継して、寓意をもった空想的な動物や人間が登場する「動物寓意譚」が広く流布されました。

これらの書物の挿絵や寓話の世界もロマネスク芸術の着想の源になりました。

ギリシャ神話に始まる「セイレン」は半分女半分鳥として描かれてきましたが、「動物寓意譚」においては半分女半分魚として描かれ始め、この姿がロマネスクの時代に広く伝播するようになります。

エルヌの回廊の柱頭彫刻では、この経緯を示すように半分女半分鳥と半分女半分魚の2種類のセイレンが並んで刻まれています。

Elne 「セイレン」

また、「動物寓意譚」ではセイレンは「ケンタウロス」と並んで登場しますが、ロマネスクにおいてもセイレンとケンタウロスが共に彫刻されることが多く見られます。

マールは、この符合はロマネスクのセイレンが「動物寓意譚」から取られたことを物語るものであるとしています。

Toulouse/Musee des Augustins 「セイレンとケンタウロス」

「動物寓意譚」にある「ロバと竪琴」の寓意は、若い聖職者に熱心に学ぶことを思い起こさせる題材としてしばしば表現されました。

- St.Parize「 ロバと竪琴」

- Brioude「 ロバと竪琴」

- Chartres「 ロバと竪琴」

- Meillers「 ロバと竪琴」

オリエントの装飾芸術の影響

以上の動物や人間の彫像は異形とはいえそれぞれ意味を持つものであり、教会堂に取り入れられるに至った理由を理解することはできます。

しかし、その世界の周辺部には、2匹の動物が頭が一つになったり左右相称に向かい合ったりする理解不能な形態が頻繁に登場します。

- St.Parize 柱頭彫刻

- La Celle Bruere 柱頭彫刻

- Selles sur Cher 柱頭彫刻

- Bessuejouls 柱頭彫刻

- Varen 柱頭彫刻

- Aulnay 柱頭彫刻

- Chauvigny 柱頭彫刻

- Echillais 柱頭彫刻

- Fontaines de Ozillac 壁面彫刻

- Marignac 壁面彫刻

- Le Canigou 柱頭彫刻

- Serrabone 柱頭彫刻

かつてこれらの異形の形姿像にも深い思想が隠されていると考え、不可解な図像を解く鍵を執拗に探し求めた時代がありました。

しかし、マールはこれらの努力は不毛であったとします。

「ロマネスク教会の奇妙な動物たちがほとんどの場合、オリエントの織物に見られる素晴らしい動物たちの多少とも自由な再現であることは確かと考えられるのだ。西欧の彫刻家たちは必ずしもそこに意味を与えようとは思わず、多くはただ教会を飾ることだけを考えていたのである」と記し、これらの形姿像はオリエントの装飾芸術を引き継ぐもので、象徴的意味を有するものではないとします。

メロヴィング朝時代の教会堂では、オリエント由来の壁掛けが最も華麗な装飾として尊重され、扉の前や柱の間に掛けられたり、聖人や殉教者が安置される石棺を覆う飾りとして用いられました。

これらの壁掛けは、紋章的構図や左右対称に置かれた動物や人物というペルシア的図柄と美しい色調を特徴とし、ササン朝ペルシアで栄え、その後もビザンティンのキリスト教徒やスペインのイスラム教徒の工房などで織られ、十字軍の戦利品としても大量にキリスト教世界に持ち込まれてきたものです。

マールは、そこに織り込まれた紋章的構図やペルシア的図柄は、古代メソポタミアのカルデア、アッシリアを起源とし、数千年にわたってほとんど変化なく伝承されてきたものであるとします。

これら最古のオリエントの図柄は、教会堂のステンドグラスや床モザイクの発想の源となり、また、壁掛けに代わってロマネスクの教会堂の壁面や柱頭を飾る装飾として用いられました。

マールはいくつかの具体例をあげます。

・レスカールの床モザイク「野生の山羊を倒す牝ライオン」は、ササン朝ペルシアやビザンティンで好んで取り上げられたモティーフである。

Lescar 「野生の山羊を倒す牝ライオン」の床モザイク

・双頭の鷲。人頭有翼の四足獣。首を絡ませた二匹の動物。2頭のライオンの間でライオンの喉を掴んで立つ1人の人物。文様化された植物を挟んで左右対称に向かい合ったり、立ち上がったりしている2頭の動物(ラ・シャリテ・シュル・ロアール)

la Charite sur Loire 柱頭彫刻

・頭が一つになった二匹の動物(モアサック、リュー・ミネルヴォア)

このモチーフは、頭を柱頭の角とし、左右二つの胴体を柱頭の二つの基部に置くことにより、柱頭を飾る彫刻として最適であるため、ロマネスクの柱頭彫刻で多用されます。

- Moissac 柱頭彫刻

- Rieux Minervois 柱頭彫刻

・猛禽が動物に襲いかかっている構図(サントのサン・トゥトロープ)

Saintes / St.Eutrope 柱頭彫刻

・2頭のライオンが互い違いに組み合された構図(モアサック、スイヤック)

- Moissac

- Souillac

- Ydes

マールは、ロマネスクの芸術家が好んで用いたこれらの動物や怪物の形姿像に関しては、古代ギリシャ・ローマの役割は極めて小さく、殆どすべてはササン朝ペルシアとビザンティン、アラブの織物を通じて西欧にもたらされたものであるとしています。

そして、「美術史的視点からすれば、古代ギリシャ・ローマ世界の終焉をもたらしたのはオリエントの勝利である。・・・・すべてが光と秩序と美であったギリシャの装飾芸術にとって代わったのは、すべてが夢と薄明と宗教的神秘であるこの異質な芸術であり、そこでは想像力が支配者として君臨し、現実世界を思いのままに作り変えるのだった。・・・・オリエントでは、現実の生き物さえ、思いのままに巻いたり拡げたりすることのできる美しいアラベスクとして考えられていた。・・・・それがロマネスク装飾に独特な性格を与えたのである。この芸術によって、フランス12世紀の柱頭彫刻は、アラブの装飾、時としては中国やインドの装飾との類似性を帯びることになった」とし、「アジア全体がキリスト教世界に贈り物をもたらしたのだ。ちょうど東方の三博士がかつて幼子イエスに贈り物をしたのと同じように」と記しています。

「悪魔」と「罪ある女」の図像

以上に関連して、マールは本書、第10章「修道院の刻印」で、「悪魔」と「罪ある女」の図像について言及します。

「悪魔」の図像は初期キリスト教美術には見られない。

6世紀頃から「キリストの誘惑」の場面等に登場するようになるが、恐怖の姿で表現されることはなかった。

恐怖の姿をした悪魔は11世紀のサン・スヴェールの「黙示録写本」に現れ、12世紀初頭、モアッサク、ボーリュー、スイヤックの扉口で初めて真に恐ろしい姿で表現されるようになる。

それ故、中世の悪魔のイメージはオリエント由来のものではなく、修道院で修道士たちが見た幻影が再現されたものである。

- Moissac

- Beaulieu

- Souillac

その後、「悪魔」の表現はブルゴーニュのヴェズレー、ソーリュー、オータン等の修道士たちの感性によって高められ、ロマネスクの修道院、教会堂の主要なテーマとなります。

- Vezelay

- Saulieu

- Autun

悪魔と同様、女性は修道士にとって誘惑し堕落させるものとして戦いの対象でした。

オータン、ヴェズレー等の柱頭彫刻では、女性が悪魔と共に男を誘惑する場面や、誘惑と戦う聖ベネディクトが描かれています。

Vezelay 「聖ベネディクトの誘惑」

また、女性の肉体を罪深いものとし、おぞましい姿で表現する図像があります。

マールは、蛇やひき蛙が裸の女性をむさぼり食う場面等が現れるのは12世紀初頭であり、古代の被造物に乳を与える「地母神」を発想の源として、トゥールーズ、モアサックの修道士たちによって地獄における「淫欲の罰」として創出され、その後ヴェズレー、オータン、シャルリュー等に伝播したとしています。

- Toulouse/St.Sernin

- Moissac

- Vezelay

- Charlieu

マールの考察の対象から抜け落ちた図像

マールの研究によってロマネスクの芸術に初めて正当な光があてられることになりましたが、先駆的であるが故のいくつかの限界がありました。

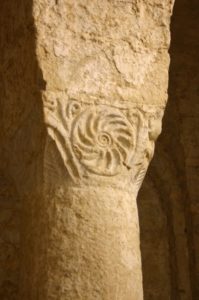

既に指摘したとおり、マールはキリスト教との関係における意味を追及し解釈する図像学を方法としたため、解読不能な抽象的・装飾的な作品は主要な考察の対象とはなりませんでした。

- Bessuejouls 楣石

- Duravel 柱頭彫刻

- Macqueville 柱頭彫刻

- Cruas 柱頭彫刻

同様に、宗教的意味から離れた庶民の生活や文化に関係する図像(笑いやエロティックな表現を含む)も考察の中心とはなりませんでした。

- Tollevast 持送り彫刻

- Lessey 持送り彫刻

- St.Colombe 持送り彫刻

- St.Colombe 持送り彫刻

更に、ロマン主義やナショナリズムの台頭という時代背景の中で、マールの考察の対象は自国であるフランスに集中し、スペインやイタリヤへの言及は限られるという限界を有していました。

ロマネスク美術を構成しながらもマールの考察の対象から抜け落ちたテーマに関する研究は、その後の課題となります。