エミール・マールと巡るロマネスク美術4 大彫刻の復活と写本挿絵の役割

ロマネスク美術館 Museum of Romanesque Art (MORA)

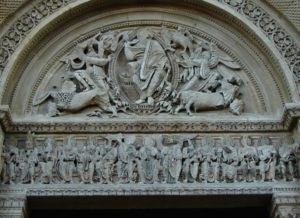

Vezelay 中央タンパン

「キリスト教の図像はオリエントで生まれ、そのままの形でフランスに入ってきた。・・・・・この古い時代の図像は、挿絵入り写本の形で長い期間生きつづけてきた。だが、ついに彫刻がそれをとらえ、そこに新しい生命を吹き込む日がやってくる。この研究もまさにこのフランスにおける彫刻の出現から始まることになろう。」(エミール・マール)

第3回は、エミール・マールの著作「12世紀フランスの宗教芸術―中世の図像の起源に関する研究」の序言及び第1章をガイドに、ロマネスクにおける大彫刻の復活とそれに対し写本挿絵が果たした役割について見ていきます。

写本挿絵の模倣から始まった彫刻の復活

ギリシア・ローマ時代に壮大に花開いた彫刻という芸術表現が、ローマ時代末期に衰退し、象牙彫刻や祭壇衝立等の小規模なものを除いて、その後何世紀にもわたって忘れ去られるに至った理由は何か。

マールは、キリスト教会が彫像の制作を弾圧したためとの一般的な説明は不十分であるとし、本質的な理由は、5世紀頃に、純粋に装飾的なオリエントの芸術が彫像に美を求めたギリシア・ローマの芸術に取って代わったことで、ヨーロッパが彫像芸術を忘却してしまったことにあるとします。

ビザンティン、メロヴィング、カロリングの諸芸術も、彫像を忘却したオリエント芸術の一形態に他ならないとまで記しています。

そして、「モニュメンタルな大彫刻が誕生したのが11世紀の南西フランスにおいてであったことは、まず疑いない。この地域のクリュニー系の諸修道院がおそらくはその揺籃となったのである」とマールは始めます。

彫刻の復活の地が南フランスであったことについては、この地方で10世紀頃から聖遺物を入れる容器として木造の立体像がつくられていたように(コンクの聖女フォア像等)、ギリシア・ローマ時代に培われた造形的本能が保持されていたことが考えられます。

しかし、マールは、ロマネスクでの彫刻の復活が彫像等の立体像ではなく浮彫であることに注目し、修道士の宗教的観想のため、また文字の読めない人の聖書として彫刻の価値が再発見され、主として南フランスのクリュニー系の修道院によって浮彫の石造彫刻が推奨されるようになったことが最大の理由であるとします。

ロマネスクにおける大彫刻の復活は、キリスト教の壮大な主題を石の浮彫で表現することで始められました。

しかし、その当時制作の参考となる資料は皆無の状態で、黙示録に関する写本やオリエント由来の図像を伝える福音書等の古写本の挿絵が殆ど唯一の手掛かりとならざるを得ませんでした。

これらロマネスクの彫刻家が求めた想像力の源泉の解明がマールの本著作の主要なテーマとなります。

モアサックのタンパン彫刻と写本挿絵の関係

彫刻復活の端緒としてマールが取り上げるのは、1065年から1080年に制作されたとされるトゥールーズのラ・ドラード修道院回廊の柱頭彫刻(オーギュスタン美術館所蔵)と、その後、同一の職人らが制作を行なったと考えられるモアサック修道院回廊の柱頭彫刻です。

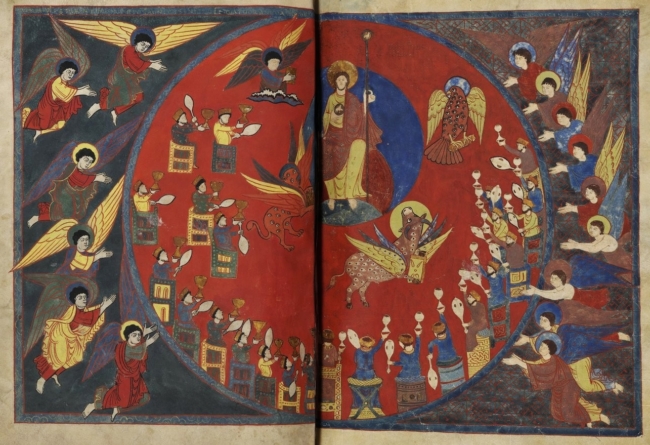

この二つの回廊の柱頭彫刻は新約聖書の「黙示録」と旧約聖書の「ダニエル書」に由来する主題で構成されており、このことは同じく「黙示録」と「ダニエル書」で構成されているベアトゥスの「黙示録註解」と同一であることから、マールはこれらの柱頭彫刻は同書の写本にある挿絵を基に制作されたものであるとします。

Musee des Augustins 獅子の穴の中のダニエル

Moissac 獅子の穴の中のダニエル

同書の写本挿絵からの借用は、これに続いて制作されたモアサックの「黙示録のキリスト」を主題とするタンパン彫刻において明瞭に見ることができます。

「黙示録のキリスト」の図像はローマのモザイクやカロリング朝の写本挿絵にもあり、そこでは子羊やキリストに冠を捧げる長老たちが立ち姿で表わされています。

これに対し、スペインでは4つの生き物と24人の長老に囲まれたキリストが玉座に坐す姿で表現されており、ベアトゥスの「黙示録註解」の多数の写本の挿絵でもこの構図がとられています。

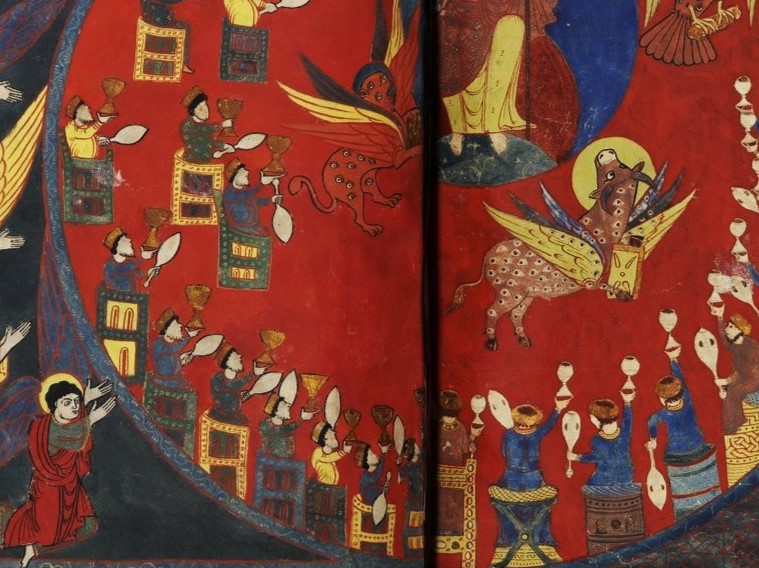

モアサックのタンパンに現れた「四福音書家の象徴である4つの生き物と王冠をかぶり杯とヴィオールを持って坐す24人の長老に囲まれて玉座につくキリスト」――この壮大な「黙示録のキリスト」の浮彫は「黙示録註解」の多数ある写本の一つであるサン・スヴェール写本の挿絵とほとんど同一であり、同写本もしくはこれと類似した写本の挿絵を借用したものであることはマールよって見出されました。

Moissac「黙示録のキリスト」

ベアトゥス黙示録註解のサン・スヴェール写本(フランス国立図書館)

モアサックでは、24人の長老はタンパンの半円形の形状から円形に配置することができず、キリストの両側に階段状に配列されていますが、頭に冠を戴き、一方の手に杯、もう一方の手にヴィオールを持つ長老たちの形姿はサン・スヴェール写本の挿絵と殆ど同一に表わされています。

- Moissac

- サン・スヴェール写本

マールは、「4つの生き物のうち鷲だけが書物ではなく巻物をつかむ表現がなされているが、この表現はサン・スヴェール写本とモアサックのタンパンだけに見ることができる」とし、モアサックのタンパン彫刻がサン・スヴェール写本もしくはこれと極めて類似した写本の挿絵を借りたものであることは明らかであるとしています。

- Moissac

- サン・スヴェール写本

ベアトゥスの「黙示録註解」の写本挿絵の影響は、サン・ブノア・シュル・ロアール、ポアティエのサン・ティレールの柱頭彫刻等にも見ることができ、南フランスの広範な地域に及んでいます。

写本挿絵を借用したと解される彫刻の具体例

ベアトゥスの「黙示録註解」にとどまらず、オリエントからもたらされ繰り返し模写されてきたさまざまな写本挿絵が、ロマネスクの彫刻家たちの手本もしくは発想の源となっていたことをマールは明らかにしていきます。

しかし、これら多数存在したはずの写本群はクリュニー大修道院の破壊等によりそのほとんどが消滅しており、マールは「われわれにはただ真実をかいまみることが許されるにすぎないのである」と嘆息しています。

写本挿絵の影響を示すものとしてマールは多数の具体例を挙げていますが、ここではMORAのデータ・ベースで見ることのできるいくつかをご紹介しましょう。

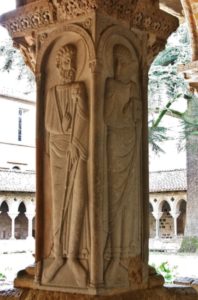

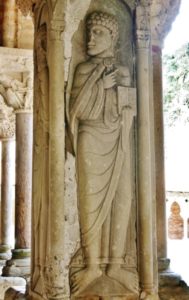

- モアサック修道院回廊の角柱の使徒の浅浮彫:

アーケードの枠縁、立姿の形態、テュニックの下の足の線をなぞった襞のつけかた等の特徴は、同様の表現を持つ写本挿絵を手本としたものである。

- Moissac 回廊

- 回廊柱彫刻

- 回廊柱彫刻

- 回廊柱彫刻

- 回廊柱彫刻

- 回廊柱彫刻

- トゥールーズのオーギュスタン美術館所蔵の使徒像と2人の女性像:

Xの形に交差させた脚、脚下の台座のうろこ状の形態等の特徴は写本挿絵に見られるものである。

- Musee des Augustins 使徒像

- Musee des Augustins 女子像

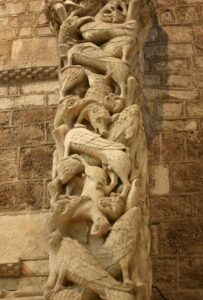

- スイヤック扉口の中央柱:

重なり合って互いに食い合う動物たちの特異な図柄はオリエント発祥のもので、これを継承した写本挿絵からとられたものである。- Souillac 中央柱

- Souillac 中央柱

- シロス修道院回廊の角柱の「十字架降下」の浮彫:

岩山を連続した小波のような形で表現する手法は写本挿絵に見られるものである。

- 回廊柱彫刻

- 回廊柱彫刻

- クレルモン・フェランのノートルダム・デュ・ポールの柱頭彫刻(美徳と悪徳の戦い)とタンパンの彫刻(イザヤへの神の顕現):

前者における「美徳」の甲冑で武装した戦闘的な姿、「悪徳」の野蛮人のような表現、また、後者における6つの翼を持つセラフィムと左右対称の構図は写本挿絵からとられたものである。

- 柱頭彫刻

- タンパン

- アルルのサン・トロフィーム扉口の3人の族長の浮彫:

アブラハム、イサク、ヤコブの3人の族長で天国を擬人化することはビザンティン芸術でみられ、フランスではアブラハム1人で天国を象徴することが一般的である。それ故、この浮彫はビザンティンの写本挿絵に由来するものである。

- 扉口彫刻

- 扉口彫刻

- キリストの受難のフリーズ浮彫:

キリストの受難の主題(「オリーヴの園での逮捕」、「ピラトによる裁判」、「鞭打ち」、「十字架を担うキリスト」)は、トゥールーズのラ・ドラード修道院回廊の柱頭彫刻(オーギュスタン美術館所蔵)に初めて現れ、サン・ネクテールの柱頭、サン・ジル正面のフリーズ浮彫等に刻まれたが、南フランスに見られるだけで、ブルゴーニュや北フランスには全く見られない。

このことから、12世紀初頭の南フランスにキリストの受難を主題とした写本挿絵が存在し、これを手本としたことが推測される。

- Musee des Augustins 柱頭彫刻

- Musee des Augustins 柱頭彫刻

- St.Nectaire 柱頭彫刻

- St.Nectaire 柱頭彫刻

- St.Gilles du Gard 扉口彫刻

- シャルリュー中央扉口のタンパン彫刻、ラヴォデューの壁画に見られる荘厳のキリスト:

光輪に包まれたキリストが4つの生き物に囲まれて坐し、その下に聖母が左右に2人の天使と使徒を従えて坐している。この図像の現存する最古のものは、6世紀の上エジプト、バウイトの壁画であるが、オリエントで生まれたこの図像が写本挿絵によって承継されたものである。

- Chrlieu タンパン

- Lavaudieu 壁画

- ヴェズレー中央扉口の聖霊降臨のタンパン彫刻:

キリストの手の先から使徒たちに流れる長い光の線は石の彫刻的造形にはなじみにくい。

この特異な造形は写本挿絵からとられたものである。

- Vezelay「聖霊降臨」

- Vezelay「聖霊降臨」

- リポール扉口のモーセ、ダビデ、ソロモン等にまつわる浮彫彫刻:

これらのさまざまな場面の図像は、カタルーニャで作成された聖書にある素描を忠実に模したものである。

- 扉口彫刻

- 扉口彫刻

- 北イタリアの教会堂ポーチに見られるライオンの背の上に立つ円柱、2本の紐を撚り合せたような二重柱、螺旋状の円柱(アヴァロン)、2つの半円形タンパンで分割されたタンパン(オロロン):

これらの特異な形態は古代オリエントの建築物を模写した写本挿絵からとられたものである。

- Bergamo 扉口彫刻

- Avallon 側柱

- Oloron Ste.Marie タンパン

ロマネスク彫刻の模倣と独創性

マールは、以上のようなロマネスクの彫刻が示すさまざまな特徴、とりわけ、体に貼り付いたような布、胸や膝まわりの同心円を描く襞、Xの形に交差させた脚等の特異な表現は、写実によらず写本挿絵を手本にしたことにより生じたものであり、このことがロマネスクの彫刻に手本をなぞっているような不自然さを感じさせる理由となっているとします。

他方、モアサックやヴェズレーの扉口からほとばしり出る壮大な美や崇高な感情は、写本挿絵から引き継がれたものではなく、ロマネスクの時代の深い宗教感情から生み出されたものであるとして、ロマネスクの彫刻家の独創性を強調しています。

ロマネスク彫刻の主題や構図は写本挿絵の模倣から始まったということができますが、単なる模倣にとどまることなく、ロマネスクの彫刻家によって新たな表現を生み出していくことになります。