エミール・マールと巡るロマネスク美術3 扉口彫刻のその他の主題

ロマネスク美術館 Museum of Romanesque Art (MORA)

「最後の晩餐」の主題

ロマネスクのタンパンに刻まれた「黙示録のキリスト」、「キリストの昇天」、「最後の審判」の3つの主要な主題は、いずれも南フランスで誕生したものでした。

タンパンに刻まれた主題はこれにとどまりません。

次いでマールは、ブルゴーニュ地方で誕生したとされる「最後の晩餐」の主題を取り上げます。

「最後の晩餐」の主題の誕生

「最後の晩餐」の主題は、12世紀ディジョンのサン・ベニーニュのタンパンに初めて現れました。

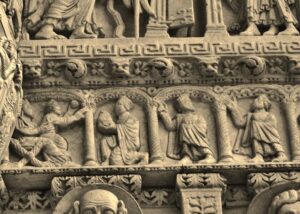

Dijon「最後の晩餐」

その後、サン・ジュリアン・ド・ジョンジーで、「荘厳のキリスト」のタンパンを支える楣石に「最後の晩餐」が配置されるという形で、扉口での定型が確立されたとしています。

St.Julien de Jonzy 楣の「最後の晩餐」

この主題はクリュニー系の修道院において伝えられ、ブルゴーニュ地方から南フランスに及び、サン・ポンやサン・ジルのタンパンでも見ることができます。

St.Pons de Thomieres「最後の晩餐」

St.Gilles du Gard 楣の「最後の晩餐」

異端信仰に対抗する図像

「最後の晩餐」を主題とする楣石のいくつかには、「弟子の足を洗う」場面が加えられています。

マールはこの2つは象徴的な意味を持つものであるとします。

即ち、「最後の晩餐」は聖体の秘跡を表象し、「弟子の足を洗う」は告解の秘跡を表象していることから、秘跡の有効性と教会の永続性を否定する異端信仰に対抗して、聖体拝領と告解がキリスト教徒に課せられた義務であることを教示しようとしたものであろうと記しています。

- St.Julien de Jonzy「弟子の足を洗う」

- St.Gilles du Gard 「弟子の足を洗う」

シャルリューのタンパンに見られる「カナの婚宴」やヴァランスの旧扉口、サン・ポンの柱頭、イソアールの外壁等に見られる「パンの増加」の場面も、聖体の秘跡を表象しており、これと同様の役割をもっていたとみられます。

- Charlieu 「カナの婚宴」

- Issoire 「パンの増加」

また、「最後の晩餐」は「十字架上のキリスト」とともに配置されることがあります。

扉口に「十字架上のキリスト」が初めて表現されたのは、異端者による十字架破壊が行なわれた南フランスにおいてでした。

サン・ポンでは「最後の晩餐」のタンパンと「十字架上のキリスト」のタンパンが並んで刻まれており、また、サン・ジルでは中央扉口の楣石に「最後の晩餐」が、右扉口のタンパンに「十字架上のキリスト」が刻まれています。

- St.Pons de Thomieres 「最後の晩餐」

- St.Pons de Thomieres 「十字架上のキリスト」

- St.Gilles du Gard 「最後の晩餐」

- St.Gilles du Gard 「十字架上のキリスト」

シャンパーニュの扉口には「最後の晩餐」の上に「十字架上のキリスト」が刻まれています。

Champagne sur Rhone「最後の晩餐」と「十字架上のキリスト」

いずれも、異端の吹き荒れた12世紀においてローマ教会の正当性を再構築しようとしたものであり、マールは、これらの扉口の図像は、クリュニー系の修道士たちの異端に対する宗教闘争の記憶を呼び起こすものであるとしています。

「われわれがその美しい教会正面を称賛するあの南フランスの修道院の多くは、すでに敵意のうずまく世界のただ中における信仰の砦となっていたのである。」とマールは記しています。

「マギの礼拝」と「聖母子」の誕生

「マギの礼拝」の主題

聖母に対する崇敬が初めて表現されたのは南フランス、モアサックの右ポーチにおいてでした。

「受胎告知」から「御訪問」、「マギの礼拝」、「神殿への奉納」、「エジプトへの避難」までの場面が刻まれ、聖母に捧げられました。

Moissac 右ポーチ

とりわけ荘厳に表現されたのは「マギの礼拝」の場面で、以後、南フランスの芸術家たちは聖母を讃える際にこの場面を選ぶようになったとしています。

Moissac 「マギの礼拝」

サン・ベルトラン・ド・コマンジュのタンパン、サン・ジルの左扉口タンパン、アルルのサン・トロフィームの扉口、そして、北フランスへの途上にあるクレルモンのノートルダム・デュ・ポールでも「マギの礼拝」を扉口の楣石に見ることができます。

サン・ジルでは聖母子はマギに向かい合うことなく、正面を向いて着座しています。

- St.Bertrand de Comminges タンパン

- St.Gilles du Gard タンパン

- Arles 扉口彫刻

- Clermont Ferrand 楣

ブルゴーニュ地方でも「マギの礼拝」の主題は広く取り入れられました。

ヌイイ・アン・ドンジョンやアンズィ・ル・デュックの扉口では、「マギの礼拝」は「エバの罪」と組み合わされています。

この構図について、マールは、聖母の勝利によってエバの罪が消失したことを示すものであるとしています。

- Neuilly en Donjon

- Anzy le Duc

ヴェズレーでは左扉口のすべてが聖母に捧げられており、そのタンパンには「マギの礼拝」が刻まれています。

Vezelay 左扉口タンパン

「マギの礼拝」の主題は、アヴァロンのサン・ラザールのタンパン、ディジョンのサン・ベニーニュの楣石、ラ・シャリテ・シュル・ロアールのタンパン等、ブルゴーニュ地方において広く見ることができます。

- Avallon タンパン

- La Charite sur Loire タンパン

「マギの礼拝」から「聖母子」の独立

既にサン・ジルにおいて、聖母子はマギに向かうことなく正面を向いて着座し、他の登場人物とは独立して表現されるようになっていましたが、シャルトル西正面右扉口タンパンにおいてはマギ等の姿は消え、聖母子は初めて2人の天使を伴っただけの純化した姿を現わします。

Chartres 右扉口タンパン

マールは、タンパンを飾る「聖母子」像として、シャルトルが1145年頃にさかのぼる最も古いものであるとします。

コルネイヤ・ド・コンフランの聖母子は古風な外観をもっているがシャルトルより後の作品であり、また、サン・タヴァンタンの聖母子は、シャルトルよりも前の作品であるかもしれないが、側柱に控え目に埋め込まれているに過ぎず、未だタンパンという栄誉ある場所を占めるに至っていないとしています。

- Corneilla de Conflent

- St.Aventin

シャルトルの「聖母子」の構図は、その後ゴシックの大聖堂の扉口等で広範に模倣されていきますが、「マギの礼拝」の主題が豊富に見られたブルゴーニュ地方にも影響を及ぼしました(ドンジー等)。

Donzy タンパン

聖母に対する信仰

聖母に対する信仰の高揚は、スイヤックのタンパンに「テオフィロスの奇跡」を主題にした浮彫を出現させます。

Souillac タンパン

マールは、この浮彫はモアサックの影響をもつ古い作品であり、聖母によってなされた奇跡を初めて表現したもので、聖母自身に捧げられた最初のモニュメンタルな彫刻であるとしています。

ゴシックの時代となると、大聖堂の扉口は「聖母の死」、「聖母の復活」、「聖母の被昇天」、「聖母の戴冠」等聖母を讃える図像で埋め尽くされることになりますが、スイヤックの「テオフィロスの奇跡」はその先駆けとなったものといえます。

西フランスの扉口

アーキボルトの人物群像

西フランスのサントンジュ地方やポアトゥー地方の教会堂の扉口はタンパンを持たない独特の様式を有しています。

このため、タンパンに代わって扉口を縁取るアーキボルトに、「黙示録の長老たち」、「美徳と悪徳の戦い」、「賢い乙女と愚かな乙女」等の人物群像が刻まれています。

その典型はオルネーの扉口で見ることができます。

Aulnay 中央扉口アーキボルト

「まずそこには光背に包まれた小羊を支え持つ天使たちがいて、手にしたヴィオールと杯でそれとわかる『黙示録の長老たち』があとに続いていている。」

- Aulnay 「小羊を支え持つ天使たち」

- Aulnay 「黙示録の長老たち」

「つぎの弧帯では、兜をかぶり盾を手にした『美徳』が『悪徳』を足で踏みつけている。」

Aulnay「美徳と悪徳の戦い」

「その上では、ランプを上向きに持った『賢い乙女』たちが、ランプを逆向きに持った愚かな乙女』たちと対をなしている。キリストは前者の前で天国の門を開き、後者の前でその門を閉じている。」

Aulnay「賢い乙女と愚かな乙女」

マールは、タンパンを囲む帯状のアーキボルトに人物像を彫り込むという試みは、カオールの「キリストの昇天」の扉口で最初になされたとします。

Cahors「キリストの昇天」扉口のアーチ

その後、アーキボルトの人物像は、アングレームの「キリストの昇天」の飾りアーチやサン・ジュアン・ド・マルヌの扉口の「12か月の労働」等で承継され、西フランスに広範に見られるようになります。

- Angouleme ファサード彫刻

- St.Jouin de Marnes アーキボルト

「最後の審判」との関係

これらの人物像の意味するものについて、マールは、「賢い乙女と愚かな乙女」はマタイ福音書に由来する主題で、最後の審判で行われる善人と悪人の選別の予型であり、また「美徳と悪徳の戦い」は褒賞と懲罰の観念に結びつくものであり、いずれも「黙示録の長老たち」や「神の小羊」等とともに「最後の審判」の思想を喚起しようとしたものであるとしています。

南フランスからの影響

マールは、西フランスのアーキボルトの人物像に南フランスの影響がみられることを指摘します。

南フランス伝来の細長い人物像(モアサック)や脚を交差させた人物像(トゥールーズ)が見られること、ラングドックの特徴である同心円を描く衣の襞が見られること、また、「黙示録の長老たち」はモアサック、「賢い乙女と愚かな乙女」はトゥールーズ、いずれも南フランスを発祥の地とするものであること――これらの事実から、西フランスのアーキボルト彫刻には南フランスの影響が及んでいるとしています(ただし、「美徳と悪徳の戦い」の主題はプルデンティウスの詩の「プシコマキア(魂の戦い)」から取られたもので、西フランス起源のものとしています)。

北フランスのサン・ドニやシャルトルでもアーキボルトの人物像を見ることができますが、マールはこの造形様式の誕生の地は西フランスであるとしています。

- St.Denis 中央扉口

- Chartres 中央扉口

ロマネスクからゴッシクへの継承

選択と再構成

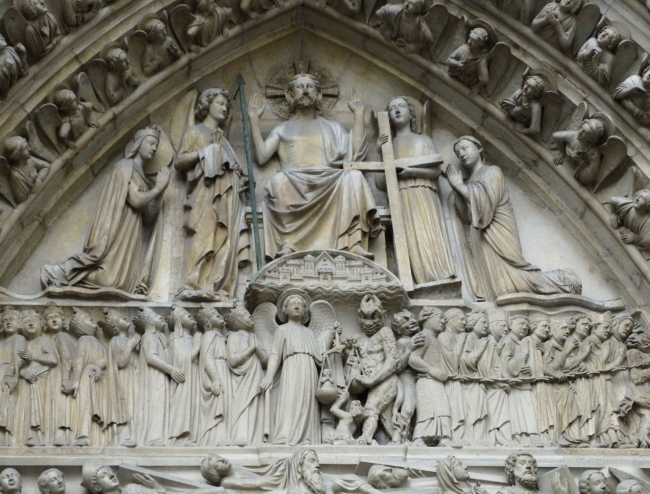

マールは、ゴシックで見られる図像のほとんどがロマネスクにおいて既に出現していたことを明らかにしたうえで、ゴシックの仕事はこれらの図像を選択し秩序立てることにあったとします。

その結果、ロマネスクにおいて壮大に開花した「黙示録のキリスト」や「キリストの昇天」等の主題は「最後の審判」に席を譲って役割を終え、異端者の改宗を目的とした「最後の晩餐」や「弟子の足を洗う」の主題は異端の衰退によりその必要性を失うこととなります。

ゴシックにおいては、「最後の審判」に特権的な地位が与えられるとともに、西フランスが好んだ「美徳と悪徳の戦い」、「賢い乙女と愚かな乙女」が取り入れられ、更に「聖母の復活」や「聖母の戴冠」等、聖母を讃える主題が最も重要なものとして扉口を飾ることになります。

パリのノートル・ダム西正面扉口

- Paris Notre Dame 「最後の審判」

- Paris Notre Dame 「聖母の復活」と「聖母の戴冠」

「聖母、このころ現われた騎士道的な美しい言葉で言えば『ノートルダム』が、大芸術に主題を与えはじめたのは12世紀なのである。この信仰はまず最初は控えめに表現され、芸術家たちはあえて『母』と『子』を切り離そうとはしなかったが、時代が下がるにつれて彼らはより大胆になり、あえて聖母だけを讃えるようになる。かくして、12世紀は聖母の『勝利』によって終わるのである。」とマールは記します。