ロマネスク美術館 Museum of Romanesque Art (MORA)

- Chartres

- Chartres

- Chartres

柱に刻まれた人像彫刻の類型

ロマネスク美術の最大の特徴は、教会堂や修道院建築の構成部分に対して「浮彫」による装飾が行われたことにあります。

扉口では半円形のタンパンとそれを囲むアーキボルト、それらを下から支える楣と側柱、中央柱。身廊、内陣、回廊の列柱と柱を支える柱頭、柱礎等。

とりわけタンパン、アーキボルト、楣、柱頭はロマネスクの彫刻家の重要な活動場所となりました。

人像等の形姿像は、地となる建物の構成部分の形体に従い、かつ、地となる空間を充填しようとすることにより、変形され独特の運動の表現を生み出しました。

フォションはこのようなロマネスク彫刻の特徴を「枠組みの法則」、「牽引の法則」と名付け様式の基本原理としました。

一方、角柱、円柱等の柱は細長い形体をもち、人像等の形姿像によってこの基本原理を実現するには極めて扱いにくい建築部材であるため、抽象的な縦溝、旋回溝や文様が刻み込まれることはあっても、人像等の形姿像が彫り込まれることはまれでした。

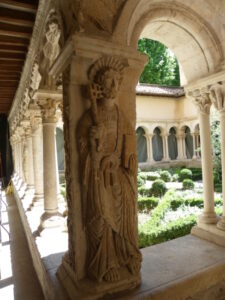

柱に刻み込まれた人像彫刻の例としては、回廊の角柱や扉口の側柱、中央柱等の「長方形の平面」を地とするものがほとんどで、浅浮彫から深浮彫に及びます。

人像は柱の形体に従って自ずから長身となります。

モアサック中央柱のパウロ、エレミア像、ボーリュー中央柱の浮彫は、ロマネスク彫刻の基本原理を具現する典型といってよいものです。

- Musee des Augustins

- Moissac 回廊

- Aix en Provence 回廊

- Arles 回廊

- St.Colombe 窓柱

- St.Antonin 窓柱

- Thines 扉口

- Tournus

- Moissac 中央柱 パウロ

- Moissac 中央柱 エレミア

- Beaulieu 中央柱

- Beaulieu 中央柱

柱の中でも曲面である円柱は、人像等の形姿像を彫り込むには一層不適当であるため、主として縦溝、旋回溝や文様の浮彫が用いられました。

しかしまれに、柱それ自体が人像の「丸彫」であったり(「カリアティード」。古代ギリシャの神殿において、梁を支えるために円柱の代わりに用いられた女性の立像を起源とする)、1ブロックの石材に円柱と人像が一体として彫り込まれる場合も見られます。

- Tournus

- St.Bertrand de Comminges 回廊

- St.Bertrand de Comminges 回廊

- Musee des Augustins

- Avignon

- Aix en Provence 回廊

- St.Just de Valcabrere 扉口

- St.Martin de Boscherville 回廊

- Ripoll 扉口

更に、極めて限られたものとして、群像で構成したり、旋回溝に人像を配置した柱彫刻も見られます。

- Souillac 中央柱

- Musee du louvre

人像円柱の出現

このような柱に刻まれた人像彫刻の類型の中に、1140年に献堂されたサン・ドニ修道院の西正面扉口に、円柱を背にして立つ独特の人像群が出現します。

同様の人像群はその後間もなくシャルトル大聖堂の西正面扉口にも現れます。

当時、都市部において大規模な教会堂が相次いで建てられるようになりました。

これら大規模な教会堂は重厚な分厚い壁面で支えられるため、壁面を穿つ扉口入口は奥に向かって段階的に狭くなる重層的なアーチと円柱で構成されるようになります。

Saintes Abbaye aux Dames 扉口

サン・ドニ西正面とシャルトル西正面の扉口入口もそのような構成を持ちますが、ここでは円柱に代わり、1ブロックの石材から彫り出された人像を伴う円柱が大規模に用いられました(残念ながらサン・ドニの扉口彫刻は18世紀に破壊されてしまい、破壊前に作成されたベルナール・ド・モンフォーコンの素描と残されたわずかな頭部によって想像するしかありません)。

1ブロックの石材から円柱と人像を彫り出した円柱彫刻は、前記のとおりロマネスクにおいてもまれに見られるものではありますが、サン・ドニとシャルトルではこれが大規模かつ意識的に取り入れられたことで、「人像円柱」と称されることになります。

Chartres 西正面扉口

人像円柱の登場人物について、エミール・マールは新しい律法を迎える旧約聖書の王や王妃たちであると解しています。(「ロマネスクの図像学」11章)

サン・ドニ修道院を再建した修道院長シュジェールは旧約聖書と新約聖書の整合性を唱えましたが、サン・ドニ修道院の扉口で人像円柱はその思想を現すものとして採用されたとしています。

サン・ドニとシャルトルで誕生した人像円柱は、12世紀後半にかけて、エタンプ、アヴァロン、ル・マン、サン・ルー・ド・ノー、コルベーユ、スペインのサングエサ等の扉口で取り入れられ、その後ゴシック大聖堂の扉口側壁を飾る立像群としてヨーロッパ中に拡がります。

- Etampes 人像円柱

- Etampes 人像円柱

- Avallon 人像円柱

- Avallon 人像円柱

- Corbeil 人像円柱

- Corbeil 人像円柱

- Sanguesa 人像円柱

- Sanguesa 人像円柱

ロマネスクかゴシックか

ロマネスク彫刻は地となる建築の構成部分に彫り込まれた浮彫が主体です。

人像の円柱彫刻は1ブロックの石材から地となる円柱と人像を彫り出した石柱であり、円柱部分を縮小していけば人像は独立した丸彫彫刻に近づき、建築部材を地とするロマネスク彫刻のありかたから遠ざかります。

人像の円柱彫刻はそのような可能性をもつ構造をしています。

サン・ドニとシャルトルの人像円柱をロマネスク彫刻の最終形態とみるかゴシック彫刻の誕生とみるか、論争が繰り返されてきました。

既にみたとおりロマネスク彫刻にも「人像の円柱彫刻」は存在していることから、「人像円柱」をもってゴシック彫刻の誕生というには無理があり、この論争はあまり実りのあるものとは思われません。

エミール・マールによると、シュジェールはサン・ドニ修道院を再建するにあたり、既存の思想、建築、美術等を再構成して新たなゴシックの世界を構築しようとしました。その一つの試みが旧約聖書の王や王妃たちが扉口で迎えるという構想であり、円柱に代わる人像の円柱彫刻の採用であったとしています。

それ故、サン・ドニで生まれた「人像円柱」は、ロマネスクの「人像の円柱彫刻」の性格を保持したまま、ゴシックの思想を具現化しようとしたものといえます。

ここでは人像が主体であり、円柱は二次的なものにとどまります。

人像はシュジェールの構想を実現するという自らの役割を主張し、建築の付随物という拘束された枠組みから解放されようとします。

円柱部分を縮小していけば人像の独立性、自由度が増大するという人像円柱の構造が、これを可能にしています。

シャルトル西正面扉口で試みられたこれらの人像円柱と、同じシャルトルの北、南正面扉口にある13世紀のゴシック様式の人像円柱を比較するとその違いは明らかです。

シャルトル西正面扉口

- Chartres 西正面扉口

- Chartres 西正面扉口

シャルトル北正面扉口

- Chartres 北正面扉口

- Chartres 北正面扉口

シャルトル南正面扉口

- Chartres 南正面扉口

- Chartres 南正面扉口

西正面の人像円柱は円柱と人像が一体であり、人像はロマネスク彫刻の基本原理である「枠組みの法則」を守ろうとしていることが感じられます。

これに対し、北、南正面の人像円柱では、円柱と人像の一体感は失われており、人像はもはや円柱を必要としない独立した彫刻としての姿勢や写実的な表情を表しています。

両者を比較することで、ロマネスク彫刻からゴシック彫刻への移行のありようをを見ることができます。

人像円柱は、ゴシックの思想が既存の人像の円柱彫刻に新たな解釈を加えることにより誕生し、建築から独立し自立した(「枠組みの法則」を捨てた)ゴシックの彫刻を生み出す発端となったものということができます。

ロマネスク美術館 Museum of Romanesque Art (MORA) トップページに戻る